今後の医療費負担

現在の日本では、すべての国民が医療保険のお陰で必要な医療を受けることができます。

しかし、この国民皆保険は今危機に直面しています。

医療保険における収支のバランスがとれなくなり、多くの保険者の財政状況が悪化しているのです。

医療の「支出」とは医療にかかる費用、また医療の「収入」とは国民が納めている保険料と患者の窓口負担。

現在はまだ、今までの貯蓄を切り崩すことで成り立っていますが、今後も収入が減って支出が増えれば、いずれ制度が維持できなくなってしまいます。

そうなると、どうなっていくのかというと、国民の医療費負担が上がっていくことになります。

では、なぜ収支のバランスが取れなくなってきているのでしょうか。

・医療費の増大の原因

「支出」が増えている、つまり医療費が増えている主な原因は2つあります。

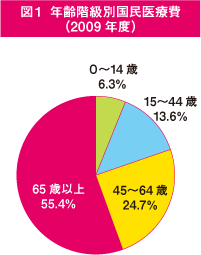

ひとつは高齢者人口の増加です。図1のように、医療費のうちの半分が65歳以上にかかっているというデータもあります。

もうひとつは医療技術の高度化です。

技術が進歩し高度な医療が受けられるようになったことは、国民の健康を大きく支えていますが、その分お金もかかります。

例えば昔からあるX線撮影は1回1千円程度ですが、最近はよく使われるMRIの撮影は1回で1万4千円といったように、医療行為の単価も上がっているのです。

・保険料収入の減少の原因

一方、「収入」が減っている、つまり保険料の確保が難しくなっている主な原因も2つあります。

経済低成長と労働人口の減少です。

国民皆保険が成立した1961年当時、労働者人口も多く、保険料が充分に確保できていたため、その後は高齢者の分も若い世代が補っていくという形で制度が整えられました。

象徴的な出来事として、1973年の老人医療費無料化があります。

この制度により、高齢者の自己負担が無料となりました。

しかし、1990年代のバブル経済崩壊後、日本は経済的に不安定な時代に突入しました。

加えて近年は、労働者人口が減ったことで保険料収入も減少しています。こうして、若い世代が高齢者を支えていく形の制度にほころびが見え始めています。

このような現状から、今後 医療費の負担が上がっていくことは間違いありません。

また、少子高齢化社会の影響で、ひと家庭あたりの医療費の負担も増えていきます。

自分一人の問題ではなく、家族や親の医療費負担も担っていかなくてはいけないのです。

そのような理由から、健康管理は今まで以上に重要な要素になってくるのではないでしょうか。

余談ですが、太った人の医療費は、健康な人の2.5倍というデータも発表されています。

平均的な身長の男性が体重64. 2kg⇒83.8kgになると、 糖尿病治療費は2.5倍に、高血 圧治療費は1.3倍になり、メタ

ボでは総じて年間8-12万の負 担増になるようです。

経済低成長と労働人口の減少です。

国民皆保険が成立した1961年当時、労働者人口も多く、保険料が充分に確保できていたため、その後は高齢者の分も若い世代が補っていくという形で制度が整えられました。

象徴的な出来事として、1973年の老人医療費無料化があります。

この制度により、高齢者の自己負担が無料となりました。

しかし、1990年代のバブル経済崩壊後、日本は経済的に不安定な時代に突入しました。

加えて近年は、労働者人口が減ったことで保険料収入も減少しています。こうして、若い世代が高齢者を支えていく形の制度にほころびが見え始めています。

このような現状から、今後 医療費の負担が上がっていくことは間違いありません。

また、少子高齢化社会の影響で、ひと家庭あたりの医療費の負担も増えていきます。

自分一人の問題ではなく、家族や親の医療費負担も担っていかなくてはいけないのです。

そのような理由から、健康管理は今まで以上に重要な要素になってくるのではないでしょうか。

余談ですが、太った人の医療費は、健康な人の2.5倍というデータも発表されています。

平均的な身長の男性が体重64. 2kg⇒83.8kgになると、 糖尿病治療費は2.5倍に、高血 圧治療費は1.3倍になり、メタ

ボでは総じて年間8-12万の負 担増になるようです。

前のページ へ

前のページ へ